20 『스승의 길을 따라서』초우(焦雨) 황수영(黃壽永)

|

||

| ▲ 경주 토함산 석굴암에서. 왼쪽 첫번째가 고유섭, 오른쪽에서 두 번째가 황수영. (1941.4.) | ||

미술사학계 1세대 '개성삼걸'

부친 권고로 경제학과 입학

우현 사후 본격 미술사 공부

유고 정리·출간 핵심적 역할

▲ 개성출신 세친구, 미술사 연구 이끌어

한국미술사학계에서는 이른바 '개성삼걸(開城三傑)'이라 하여 후학들이 '황진최'라 일컫는데 이는 황수영·진홍섭·최순우 세 분을 지칭한다.

이 세 분은 한국미술사학계의 제1세대로서 한국미술사 연구를 이끌어 왔고 많은 제자들을 길렀는데 공교롭게도 세 분 모두 개성 출신이라는 점 때문에 '개성삼걸'로 불리고 있다.

이제 세 분 모두 고인이 되셨지만 참고로 연배를 살펴보면 최순우(崔淳雨, 1916~1984) 전국립박물관장이 두 살 위이고, 진홍섭(秦弘燮, 1918, 3.8.~2010.11.6.) 전이화여대박물관장과 황수영(黃壽永, 1918.6.10~2011.2.1.) 전 동국대학교총장은 동갑이나 진관장의 생일이 석 달 빠르다.

그런데 흥미로운 것은 연배의 순서와는 다르게 '황진최'라 일컫게 된 연유와 언제부터 그렇게 부르게 되었을까 하는 점이나 구체적인 자료는 없다.

다만 한국미술사학회와 한국고고학회의 전신인 고고미술동인회의 창설과 그 후 『고고미술』이라는 동인 학술지의 간행 등에서 황수영, 진홍섭, 김원룡, 최순우 등이 구심점을 이루었기 때문에 그들을 따르던 2세대 후학들이 자연스럽게 그 과정에서 개성 출신인 세 분을 일러 '개성삼걸'로 지칭하면서 함자의 성씨를 합쳐 부른데서 연유한 것 같다.

특히 황수영과 진홍섭 두 분은 동갑이고 어린 시절부터 절친한 친구이자 고향인 개성에서 우현(又玄)의 가르침을 받아 선생의 사후에는 전공까지 바꿔 스승의 뒤를 이어 미술사 연구에 진력하는 남다른 인연을 가졌기 때문일 것이다.

|

||

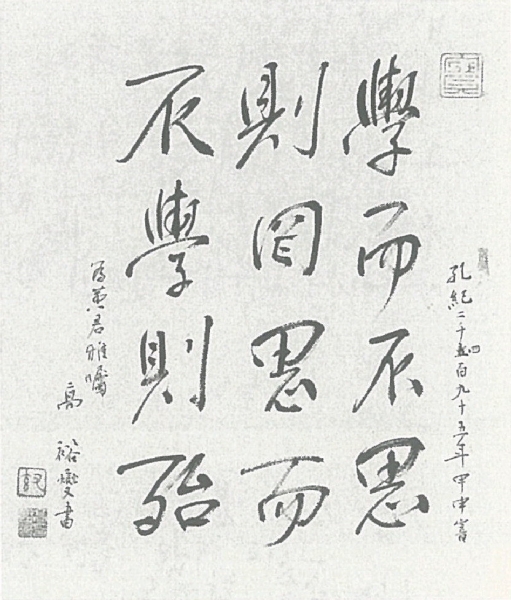

| ▲ 우현이 황수영에게 써 준 글씨 『논어』「爲政(위정)」편의 한 구절 : 「學而不思則罔 思而不學則殆」(배우되 생각하지 아니하면 얻음이 없고, 생각하되 배우지 아니하면 위태롭다) | ||

▲ 인생을 바꾼 우현과의 만남

초우(蕉雨) 황수영은 우현 고유섭 선생의 사후에 그 유고 정리를 맡아 유저(遺著)를 출간하는 핵심적인 역할을 해내었다.

우현 선생과의 첫 만남을 「선사(先師)의 뒤를 따라」에서 이렇게 회상하고 있다.

又玄(우현)선생을 개성박물관으로 찾아 선생과의 첫날의 화제도 이 고려청자에 관한 것이었다.

開城府立博物館(개성부립박물관)이 개관된 것이 1930년, 선생이 이곳에 부임하신 것이 그보다 3년 후였다.

그전에도 박물관을 자주 찾았고, 간혹 관장의 모습을 짐작하기는 하였으나 면담을 위하여 선생을 사무실로 찾은 것은 고교시절이었다.

고려청자는 天下(천하)의 名器(명기)로 그 이름이 높았는데 왜 一朝(일조)에 없어졌습니까, 그것은 청기와장(匠)이 그 秘法(비법)을 전수하지 않은 까닭으로 보아야 합니까.

이것이 나의 선생에 대한 첫 질문이었다.

선생은 나의 당돌한 첫 질문을 끝까지 들으시고 대답하시기를, "고려청자는 그같이 사람과 사람 사이의 비법의 전달이란 입장에서 고찰하기보다는 고려자기는 그 당시의 역사와 문화·사회의 입장에서 생각하여야 이해가 이루어질 것이다. 고려청자는 秘法(비법)의 傳受(전수)가 아니 되어서 사라진 것은 아니며, 靑瓷(청자)는 다시 粉靑沙器(분청사기)로서 새롭게 발전한 것으로 보아야 할 것이다. 하나의 造形(조형)은 역사와 사회의 변천 속에서 고찰하여야 이해할 수 있을 것이다"라고 하시었다.

선생과의 첫 대화가 있은 후 나는 박물관을 찾는 횟수가 거듭되었다.

- <황수영,「선사(先師)의 길을 따라」『韓國史市民講座(한국사시민강좌)』제11집, 1992/『黃壽永全集(황수영전집)』5, 혜안, 1997. p.446>

초우 선생은 어려서부터 '옛 것을 좋아하는 호고(好古)의 취향이 있었다고 한다.

어린 시절 만월대를 찾아 비 갠 뒤 쉽게 눈에 띄는 청자편 등을 주머니 가득히 넣어 집에 가져갔다가 할머니에게서 꾸중을 들었던 기억, 또는 서울 제이고보(경복고등학교 전신) 3학년 때 경주로 수학여행 가서 황룡사지를 찾아 마을아이들이 직접 파낸 기화 두 점을 주머니를 털어 사 가지고 학교에 둔 일이 자랑스럽게 느끼기도 하였다고 회상한다.

이는 "나의 고향은 고려 오백 년의 고도이어서 나의 호고(好古)와 역사에 대한 관심을 키워주기에 충분하였다"고 말한 바 있다.

여기에 또 개성사람만이 지니는 독특한 정서가 작용했을 것이다.

고교에서 대학을 진학할 때 본인은 희랍사(希臘史)를 전공하고 싶어 하였으나 아버지는 고등문관 시험을 치도록 법문학부에 지원할 것을 말씀하시어 결과적으로 경제학부를 택하게 되었다고 한다.

그리고 졸업 후에 갈 길을 모색한 끝에 일본 최대의 학술출판사인 이와나미 서전(岩波書店)에서 출판 사무를 배우기로 하였다고 한다.

당시 졸업생은 모두 회사나 은행으로 취업하는데 이와 달리 색다른 지망을 하여 주임교수가 이를 거듭 확인하고 사장인 이와나미 씨를 소개하여 주었다.

소매부 실습을 거쳐 출판부 약2년 간 그 실무를 담당하기도 했는데 이때의 경험이 은사인 우현 선생의 유고 간행에 큰 도움이 되었다고 한다.

1944년 봄 동경에서 고향으로 돌아왔다.

시국은 점점 긴박하여 갔는데 직장은 갑자기 구할 수가 없어서 우현 선생은 여러 차례 걱정하여 주었다고 한다.

당시 젊은 나이로 무직자는 가차없이 징용의 대상이 되었기 때문이다.

그런 와중에서도 오랜만에 고향에 머물며 그리고 거의 매일 박물관을 찾게 된 것은 다행이었다고 회상한다.

그런 연유로 초우 선생은 우현 선생의 마지막을 지켜본 제자가 되었다.

"지금도 똑똑하게 기억나는 일이다"라며 그 당시의 일을 다음과 같이 적고 있다.

|

||

| ▲ 별세 이주 후에 열린 추도회. 영전 바로 왼쪽이 진홍섭, 그 왼쪽 뒤가 황수영, 영정 오른쪽이 부인 이점옥 여사, 그 앞이 차녀 병복. (1933.7.) | ||

1944년 6월에 들면서 선생은 갑자기 발병하시면서 자리에 눕게 되었는데 그 날이 1940년 6월6일이었다.

이 날 아침 나는 일찍 교외인 덕암동(德岩洞) 집을 떠나서 자남산(子男山) 개성박물관에 올라서 선생의 사택을 찾았다.

사무실을 겸하고 있었던 서재에서 선생은 원고를 쓰고 있었다.

나의 내방을 알고는 붓을 멈추면서 "우리 같이 사무실 밖으로 나가서 이야기를 나누자"고 하였다.

그리하여 각기 의자를 들고 밖으로 나가 환한 마당에 대좌하였다.

산상(山上)의 공기는 더욱 맑았고 마당에는 라일락이 피어서 향기가 바람을 타고 다가왔다.

개성만하더라도 서울에서 다시 북쪽이며 더욱이 박물관이 산정(山頂) 가까이 있어 라일락의 개화가 이같이 늦은 것일까.

그러나 선생과 대좌한 지 10분이 넘었을까, 선생은 갑자기 잠깐 내실에 다녀오시겠다고 하시면서 자리에 일어났다.

다시 약 10분이 넘어서 내실에서 전갈이 있어 나에게 기다리지 말고 귀가하라는 말씀이 있었다.

이에 앞서 급히 의원을 청하는 전화소리에 선생의 건강에 무슨 일이 있는 것을 짐작하면서도 더 머무르지 않고 선생의 말씀에 따라 박물관을 떠난 기억이 새롭다.

이 때 선생은 내실에 들자 각혈하였고 급히 의사를 청하였는데 그 후 꼭 20일 동안 일진일퇴를 거듭하면서 마지막 병석에서 고생하였던 것이다.

주치의인 박병호(朴秉浩) 씨는 남대문 근처에서 개업하고 있었는데 선생과는 오랫동안 친교를 맺은 사이였다.

그 후 서울로 후퇴하여 개원한 박씨에게 청하여 『고고미술』(5권 6·7호, 1964. 6. 7.)에 글을 부탁한 일이 있었는데 선생의 사인을 간경변증이라 하였다.

그렇다면 별세 직후 개성 시민 사이에 떠돌던, 선생이 개성소주 때문에 세상을 떠났다는 소문은 까닭이 있는 것일까.

일제 말의 시국을 생각할 때 선생이 그 울적한 심정을 달래기 위하여 소주를 과음한 까닭도 있을 것이다.

마지막 병석에서 여러 차례 일본의 패전과 우리의 신생(新生)을 예언하시면서 재기를 염원하신 보람도 없이 그 달 26일 오후 마흔의 짧은 생애를 끝내셨다.

너무나 짧은 생애였다.

학문의 연마를 쌓아 바야흐로 그 빛을 이 땅에 발휘하려던 시점에서 더욱이 해방을 눈앞에 두고 홀연히 유명을 달리 하심에 그 비보는 많은 사람들을 슬프게 하였다.

화장이 끝나 청교면(靑郊面) 수철동(水鐵洞) 묘지에 안장하고, 작은 석비를 세운 다음 나는 8월에 북만(北滿)으로의 길을 택하였다.

- <황수영, 「우현 50주기에 생각나는 일들」『문화사학』창간호, 1994./『黃壽永全集』5, 혜안, 1997. p.413>

우현 선생의 장례는 간소하게 치루었고 화장 후 개풍군 청교면 수철동(水鐵洞)에 묘지를 마련하고 조그만 비석을 세웠다고 한다.

그리하여 선생의 유고를 일괄하여 개성 시내 진홍섭 선생댁에 맡겼는데 그 정리를 초우 선생이 맡기로 결정하였기 때문이다.

우현 선생의 장서는 유족에 의하여 인천으로 옮겼는데 그 후 선생의 장서는 산일되었으나 목록만이 남아 참고가 되었다.

6·25 후 초우 선생이 인천의 고서점에서 우현 선생의 책을 발견하고 그 중 후카다 고산(深田康山)의 『미학전집(美學全集)』 3책을 오늘날까지 간직하고 있다고 한다.

또 동국대의 이동림(李東林) 교수는 도미(渡美) 후 우현 선생의 수택본(手澤本)이라 하여서 『삼국사기』와 『삼국유사』 합본(光文合本) 1책을 초우에게 주었는데 이 책도 함께 인천박물관에 보내었다고 한다.

그리고 우현 선생 별세 직후 박물관 사무실 겸 선생의 서재에서는 선생을 추모하는 모임이 있었다.

선생을 가까이 모시고 따르던 사람과 박물관직원 그리고 유족이 모였다.

이 자리에 초우 선생은 장문(長文)의 추도문(追悼文)을 읽었다고 한다.

그 끝에는 다음과 같은 글이 있었다.

"선생의 가르침을 지키면서 남기고 가신 아름다운 생애를 본받으며 훌륭한 연구를 밝히는 것이 아닐까요."

초우 선생은 「선사의 길을 따라」에서 "선생에 올린 추도사의 요지는 선생의 생애를 본받으며 선생의 연구를 밝히겠다는 것이었다. 나는 이날을 고비로 평생의 갈 길을 새롭게 마련할 수가 있었던 것이다. 1944년 7월10일이었다"고 적고 있다.

|

||

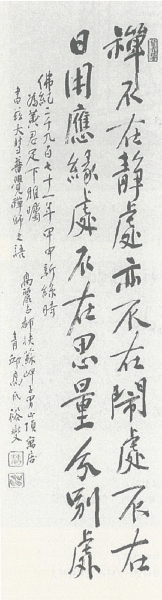

| ▲ 1944년 우현 고유섭이 제자 황수영에게 써 준 두 점의 글씨 중'大慧普覺禪師語錄(대혜보각선사어록)'. 「禪不在靜處 亦不在鬧處 不在日用應緣處 不在思量分別」(선은 고요한 곳에 있는 것도 아니요, 또한 시끄러운 곳에 있는 것도 아니며, 일상생활 속에 있는 것도 아니요, 생각하고 헤아려 분별하는 곳이 있는 것도 아니다). | ||

▲ 험난했던 유작 간행의 길

우현의 유고를 정리하여 출간하는 일은 결코 쉬운 일이 아니었다.

초우 선생은 그 일을 담담하게 적고 있지만 우리는 그 행간에서 참으로 눈물겨운 헌신과 노력을 읽을 수 있고 사제간의 두터운 인연을 깨닫게 된다.

마루 책장에 가득하였던 우현 유고가 1947년 초여름 어느 날 심양에 가택수색을 나온 개성경찰서 형사에 의하여 온 마루 전면에 산란(散亂)되었을 때는 몹시 당황하기도 하였다.

형사들은 우리 집에서 붉은 삐라 같은 인쇄물을 찾고 있었다.

그 당시 잠시 고향에서 상업학교 교감으로 있으면서 국사를 맡고 있었는데 교내에서의 학생 대립이 첨예화하면서 좌익학생들의 출입을 빙자하여 나를 밀고한 듯하였다.

나는 그때 집을 찾는 학생을 구별한 일도 없었고 교실에서는 자유인에 대한 말도 하였다.

- <황수영, 「우현 50주기에 생각나는 일들」『문화사학』창간호, 1994./『黃壽永全集』5, 혜안, 1997. p.414>

그 후 선생의 유고 정리가 다시 진행되어서 서울신문사에서 유고 제2책으로 『조선미술문화사논총(朝鮮美術文化史論叢)』이 나올 때까지는 비교적 순조로워서 나는 선생의 유고정리를 5주기까지로 예고한 바도 있었다.

그러나 이것은 큰 오산이었으니 6·25가 발발하였다.

그리하여 1·4후퇴 때 수원 신갈까지 피난 우차(牛車) 짐 속에 선생의 유고가 들어 있었다.

이 선생의 유고는 그 후 다시 부산까지 후송되어서 전쟁의 재난을 모면할 수 있었는데 그 일은 참으로 다행이었다.

그러나 선생 유고의 정리는 전화(戰禍)가 그치고 서울 수복 후에도 다시 수년이 지나서야 이루어질 수 있었다.

- <황수영, 「우현 50주기에 생각나는 일들」『문화사학』창간호, 1994./『黃壽永全集』5, 혜안, 1997. p.415>

지난 반세기 동안 우현 유고의 정리를 담당하였고 이제 본인이 노년에 이르러 그 책무를 벗게 되었다.

생각하니 감개가 또한 무량하다.

그러나 선생의 유고가 이제 새로운 자리를 얻었다 하더라도 그 활용은 금후의 문제로 남았으니 선생이 일찍이 초석을 놓았던 우리 미술사 연구의 길은 아직도 멀고 또 험난하다.

목숨을 걸어야만 하는 그 연찬의 길이 우리를 기다리고 있다.

- <위 책, p.417>

/이기선(미술사가) soljae@hanmail.net

인천일보, 인천문화재단 공동기획

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글을 남기실 수 있습니다.

SNS 기사보내기