정보 독점 시대의 종말과 `파괴적 기술(Destructive Technology)', 그리고 제조업.

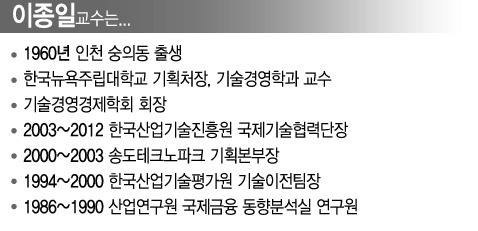

이종일(60) 한국뉴욕주립대 교수는 코로나19를 기술경제학적 관점에서 세 가지로 정리했다.

“세계적으로 주목받은 한국의 코로나19 방역에서 정보는 더 이상 정부에 의해 독점되지 않았습니다. 스마트폰이 휴대전화 시장을 순식간에 재편한 것처럼 기존 질서를 무너뜨리고 제품을 갈아엎는 파괴적 기술은 코로나19와 닮았죠. 파괴적 기술에 대응하는 경제적 기반은 마스크가 상징한 제조업일 수밖에 없습니다.”

이 교수는 30년 넘는 세월을 기술정책과 국제협력 연구에 매진해왔다. 융합 학문이 흔치 않았던 시기부터 기술을 사회 전반에 접목하는 길을 걸었다. 지난 4일 인천 연수구 송도국제도시 글로벌캠퍼스에서 만난 그는 코로나19가 환기시킨 기술경쟁력의 중요성에서 고향인 인천의 미래를 봤다.

▲`포스트 코로나' 대응은 제조업부터

“코로나19 사태는 기술경제학에서 말하는 파괴적 기술과 비슷한 점이 많아요. 기초연구에 투자하지 않으면 코로나19 같은 파괴적 기술이 닥쳤을 때 우리 경제는 상상할 수 없는 위험이 빠지게 됩니다.”

이 교수는 코로나19 사태 그 이후를 일컫는 `포스트 코로나'를 주목하고 있다. 전 세계적으로 300만명 넘게 감염되고, 수십 만명이 목숨을 잃은 코로나19는 현재진행형이지만 이전과는 다른 세상을 예고하고 있다. 기존 질서로 대응할 수 없는 파괴적 기술이 사회적 현상으로 다가온 것이다. 이 교수는 `방역 한류'에서 포스트 코로나를 준비하는 실마리를 찾았다.

“한국은 정치가가 전면에 나서는 대신 전문가에게 대응을 맡기고, 정보를 공유했습니다. 많은 사람들이 간과하지만 효과적인 의료시스템도 바탕에 깔려 있었죠. 평상시 꾸준한 투자와 지원으로 다져진 기술과 제도적 기반이 경제사회적 영향을 최소화할 수 있었습니다.”

파괴적 기술에 대응하는 기반은 제조업이라고 이 교수는 강조한다. 코로나19 진단키트도, 마스크도 제조업 기술 없이는 하루아침에 생산되지 않는다. 그래서 그는 제조업을 농사짓는 것에 비유한다. 곡식이 한두 달 만에 여물지 않는 것처럼 오랜 준비가 필요하다는 것이다. 제조업을 외면했을 때의 위험성은 지난 2008년 세계금융위기가 보여준 바 있다.

“당시 세계적으로 금융위기를 무사히 넘긴 세 나라가 있었습니다. 독일과 일본, 그리고 한국이에요. 이들 나라는 제조 기술을 보유했다는 공통점이 있습니다. 경제학적으로 봐도 제조업과 농업은 어떤 경우에도 놓으면 안 되는 산업입니다. 식량을 자급자족하지 않고 수입에 기대면 상대국이 전략무기화하는 위험에 처해요. 기술도 마찬가지입니다. 제조업 기반을 버리거나 폄하해선 살아남을 수 없어요.”

▲학문의 집을 짓는 단단한 벽돌 하나

기술경쟁력이 중요시되고, 4차 산업혁명이 화두로 떠오른 시기에 그는 `기술경영경제학회' 제29대 회장도 맡았다. 지난 1992년 창립된 기술경영경제학회는 정회원 960명, 학생회원 1335명, 평생 회원 160명을 두고 있다. 학회는 1년에 네 번 국문 학술지 `기술혁신연구'와 연 3회 영문 학술지 `AJTI(Asian Journal of Technology and Innovation)'를 발간한다. 창립 당시 목표였던 `과학기술 주도의 새로운 사회개혁'은 30년이 지난 시점에서 더욱 절실해지고 있다.

“경영학·경제학에 기술을 접목하는 융합 학회입니다. 1990년대 초반 시대를 앞서간 셈이죠. 지난 2월 인천에서 개최하려던 동계학회가 취소되면서 유례없는 온라인 이사회로 학회장이 됐어요.(웃음) 학회를 글로벌화하고 싶은 목표가 있습니다. 코로나19를 기술경영경제적 관점에서 연구하고 아시아뿐 아니라 유럽에서 발표하려는 것도 그중 하나입니다."

이 교수는 학문은 누군가 혼자서 기초를 닦고 집을 짓는 분야가 아니라고 말한다. 여러 학자가 전문성을 발휘할 때 집이 튼튼하게 지어진다는 것이다. 이 교수는 “단단한 벽돌 하나만 갖다주는 것”이 본인 역할이라고 강조한다.

지난 2012년 글로벌캠퍼스에서 처음 설립된 한국뉴욕주립대도 마찬가지다. 10년 가까이 한국산업기술진흥원 국제기술협력단장을 지냈던 그는 한국뉴욕주립대 교수로 자리를 옮겼다. 고향인 인천에 한국뉴욕주립대가 개교한 날짜인 3월19일까지도 또렷이 기억했다.

“전문 지식을 체계화하고 가르칠 수 있으면 좋겠다고 생각했는데 마침 전공인 기술경제학과 딱 맞는 기술경영학과가 한국뉴욕주립대에 가장 먼저 개설되는 행운도 있었습니다. 개교 첫해 대학원생 24명으로 출발했는데 지금은 1044명으로 학생이 늘었습니다.”

한국뉴욕주립대에는 스토니브룩대(기술경영학과·경영학과·기계공학과·컴퓨터과학과·응용수학통계확과)와 패션기술대(패션디자인과·패션경영학과) 7개 학과가 개설돼 있다. 이 교수는 강단에 서면서 한국뉴욕주립대 기획처장도 맡고 있다.

“외국 대학이 들어와 있는 인천을 다른 지역에서 굉장히 부러워합니다. 전 세계 모든 도시가 대학을 유치하려고 하는데 인천 특히 송도는 글로벌캠퍼스로 특수를 누리고 있죠. 한국뉴욕주립대를 포함해 총 2500여명 학생이 다니는 글로벌캠퍼스의 지역경제 파급효과는 1000억원 정도로 분석됩니다.”

▲“지역을 사랑하는 사람이 있어야 한다”

미국 유학파로 국책 연구기관 연구원 출신에 한국뉴욕주립대 교수까지, 겉으로 보기에 탄탄대로를 걸어왔을 것만 같은 그에게도 “돈이 없어서 목숨 걸고 공부했다”던 시절이 있었다. 지난 1990년 산업연구원 연구원직을 내려놓고 오른 유학길도 고생길이었다.

“산업연구원에서 국제금융을 분석했는데 이론을 줄줄이 읊어대는 박사들이 대거 들어오면서 충격을 받았어요. 제가 골목싸움만 했다면, 그들은 품새를 알고 있는 셈이었습니다. 서른이 넘은 나이에 결혼까지 했는데 너무 가난했어요. 장학금을 주는 신시내티주립대로 갔는데도 방학이 되면 지인으로부터 트레일러를 빌려 장터를 돌아다니며 옷이나 모자를 팔아야 했죠. 그럴 때면 아내는 야구방망이를 들고 집에 혼자 남아 있었어요.”

석박사 학위를 4년 만에 취득하고 귀국한 지 6년이 흐른 2000년 그는 학창시절 이후 인천과 다시 연을 맺는다. 지금의 인천테크노파크 전신인 `송도테크노파크'에서 3년 동안 기획본부장을 맡은 것이다. 한국산업기술평가원에서 근무하며 기업 성장 기반을 다지는 테크노파크 관련 정책보고서를 낸 것이 계기가 됐다.

“그때까지만 해도 송도국제도시는 허허벌판이었어요. 철조망으로 막혀 있고, 군인이 지키고 있었죠. 연구소 용지를 팔려고 기업을 돌아다녔는데 평당 39만원이라는 금액에도 나서는 사람들이 없었어요. 인천대를 유치하려고 자료를 만들어서 발표하기도 했죠.”

그리고 한국뉴욕주립대 교수로 그는 10여년 만에 송도국제도시로 다시 돌아왔다. 고향인 인천을 터전으로 삼아 국제 무대에서 활동하는 이 교수는 “지역을 사랑하는 사람이 있어야 한다”는 생각을 새삼 깨닫고 있다고 했다. 시민단체인 인천경제정의실천시민연합 정책위원장으로 지역사회에도 꾸준히 목소리를 내고 있다.

“인천 산업단지는 제조업 기반이 갖춰져 있습니다. 이를 4차 산업혁명과 결합해나갈 타이밍이라고 봐요. 하나도 없는 걸 새로 만드는 것보다 지금 갖고 있는 걸 어떻게 연결하고 개선할지가 중요합니다. 기술 투자로 콘텐츠화하는 방안을 고민할 때입니다.”

/남창섭·이순민 기자 smlee@incheonilbo.com

그래도 삭제하시겠습니까?

댓글을 남기실 수 있습니다.

SNS 기사보내기